MENU

静岡市葵区紺屋町。かつて、その名前のとおり染物屋さんが軒を連ねていたこの街に誕生した『ホステル&バー・ラウンジ 紺屋 CO-YA』。立場や年齢、育った国が違う人々がその場を通して交流する、イギリスのパブ(パブリックハウス)をイメージした新しい集いの場です。『CO-YA』の運営に携わる荒木柚葉さんは、ある想いを実現するために一念発起して新卒入社した会社を6ヶ月で離れ、東京から静岡に戻ってきました。「6ヶ月でのUターン」を決意させた、その思いとは。

――Uターンということですが、もともと静岡のご出身ということでしょうか?

いえ、三重県のいなべ市というところです。岐阜と滋賀と愛知に隣接している自然がたくさんあるの町です。高校までは三重にいて、大学は静岡市の静岡県立大学に通っていました。大学3年生の2月ごろから東京の会社でインターンをはじめて、そのままその会社に入社しました。仕事内容としては中国や台湾、香港の若い女性向けにSNSを中心としたメディアを通じて、インバウンドを推進していました。

▲東京時代

――近年海外からのインバウンド需要が増えていると聞きます。それはやりがいのあるお仕事ですね。

とくに、アジアからのインバウンド客は口コミで観光スポットを探す傾向が強いんです。例えば台湾で人気のある旅行情報サイト「トラベルバー(旅行酒吧)」では、ユーザーが自分の旅行した行程を共有できるのでインフルエンサーの投稿をきっかけに来日する方が多いですね。

――なるほど。となると、インバウンド客を呼ぼうと思ったら、そこを活用しないといけないですね。

そういう影響力のあるインフルエンサーを招いて、プロモーションやツアーをやる必要があります。でも、こういう話をして理解が早いのは東京の会社やインバウンドに積極的な官庁ばっかりなんですよね。静岡ではまだそういった認知が広がっていなくて、「前例がない」と踏み切れていないのが現状のようです。このギャップはなかなか埋まらないなという実感もあって、それなら自分で地域に入って実例をつくろうと静岡に戻ってきました。東京にいたのは6ヶ月くらいです。だからUターンというより出張から戻ってきたみたいな感じですね(笑)。

――え、では新卒で入った会社をいきなり辞めたということですか? その決断はかなり大きなものだったと思いますが。

自分としては、迷いはなかったですね。会社に「正社員という形からは離れたい」という意向を伝えたときに、地域で活動することに意味があるということを理解いただきました。新卒1年目での決断で、やりたいこともなくて辞めてしまうんだったらとても怖いですけど、4年間過ごして自分にとって足場がある静岡に帰ってきて挑戦するわけですから大丈夫かなと。

両親にはたくさん相談もしてたくさん泣いていました。「私は東京でこんな仕事をしたいと思ったけど、やっぱり違う。心が満足できてない」と話したら、両親とも「考えてることは間違ってない。やりたいようにやればいい」と言ってくれて。背中を押してもらいまいした。

――地域で頑張ろう、と考えたときに静岡を選んだのはなぜでしょうか?

やはり、大学4年間でお世話になった人たちがたくさんいることと、あとは明るくてあったかくて、住みやすい土地だからですね。人もおだやかで食べ物もおいしいし、街の中なら自転車ですぐ移動できるのもいいですね。東京とは新幹線で50分くらいと近いですから、行き来もしやすいですしね。

▲静岡で好きな薩埵峠の様子とコーヒースタンド

――今はどういう取り組みをしているのでしょうか?

学生時代にも関わっていたホステル『CO-YA』の運営を行っています。宿泊施設ですが、私は単なる宿泊施設だけをやりたいわけではないんです。

『CO-YA』をインバウンド客含めた人が集まったり、静岡での滞在の拠点にしてもらうためのツールとして役立てるのが目標です。学生が使いやすいような価格帯や仕組みにしています。それも人に集まってもらいやすい場所にするためです。私もつい最近まで学生だったのでわかるんですが、どこかのスペースって借りようとすると学生からすると高いじゃないですか。なので社会人だけでなく学生にも集まりやすい場にして、国内外や世代を越えた情報源や人と人とのハブになるようにしたいと思っています。

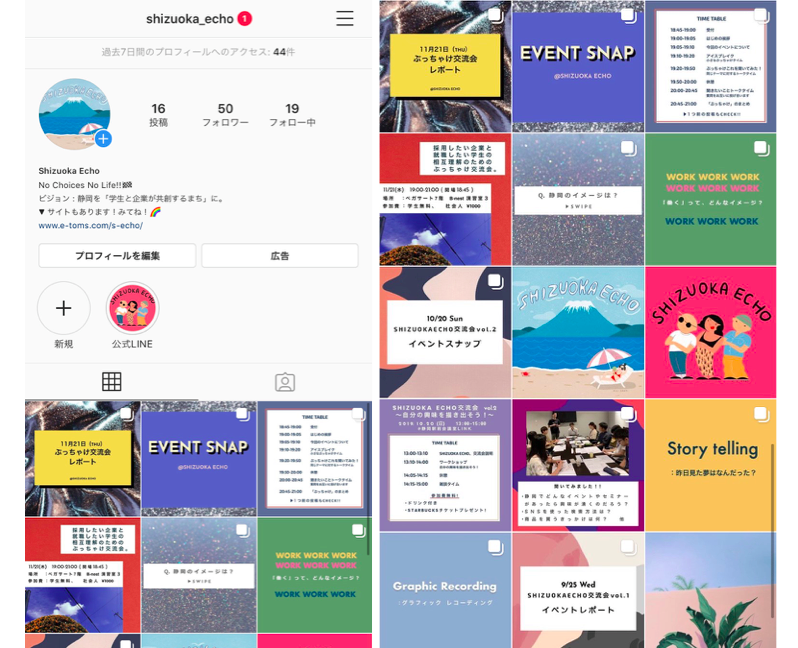

そしてもう一つ取り組んでいることがあって、株式会社トムスという別のマーケティング系の会社で、「SHIZUOKA ECHO」という取り組みをやっています。これは学生と企業を結びつけて、社会に触れてもらおうというプロジェクトです。まだ試行錯誤の状態ですけど、学生っていきなり社会人と話をしようとすると、必要以上にプレッシャーを感じてしまいがちじゃないですか。気負いしなくていいような場をつくる、メディアのようなものをつくっていきたいと思っています。

▲「SHIZUOKA ECHO」のインスタグラムより

――取り組まれている2つとも異なるもの同士の交わりをつくっていますね。多様性と呼ばれる時代にもなっていますが、異なる価値観などを交えてお互いを尊重することってこれからもっと重要になってくる気がします。

例えば「大学を卒業したら就職」というある種暗黙の既定路線もあるなかで、私自身、他の人と違うことをして失敗するのは怖かったけど、「やりたい」という気持ちがめちゃくちゃあったから、東京の会社から離れて静岡で挑戦しています。

最近では「#KuToo」の運動や「パンテーン」の話題もありましたけど、スーツを着てヒールを履いて、それがその人の人となりを全て表現しているとは思いません。スーツ姿や黒髪が好きで落ち着くって人がいても勿論良いですし、自分らしさを出した服装や髪型でも素直に意思を伝えるのも良い。形だけのものではなくて、物事に取り組む姿勢や態度の方が大事だと思います。

――就職して6ヶ月でその矛盾に違和感を持ち、自身の気持ちに正直に行動を起こすってなかなかできないと思います。すごい行動力だと思いますが、今後はどのようなことを取り組んでいく予定でしょうか?

アジアからくる観光客の方は、日本旅行のリピーターが多いんですよ。なので、他の人が行くような大都会ではなく地方に行って、ツウな自分を発信したいという気持ちがある。だから静岡や三重のような地方に行きたいという方もいるんですね。でも、そんな人たちがいざ行こうとなったらアクセス手段や情報がない。インターネット上には情報はあるんですけど、ピンポイントに検索するのは難しい。そこにギャップがあるんですよね。彼らは現地の人がSNSで発信している情報を頼りに来るんですけど、そこが地方は弱いと思うんです。

『CO-YA』は駅から近いので、バックパッカーや自転車で日本中を旅している海外の方もたくさん来ます。そんな人に静岡のいいところを勧めてあげたいんですけど、定番のスポット以外はなかなか出てこないことが多い。そんなときに案内できるような、私が以前勤めていた会社の中国や台湾、香港のメンバーと連携してツアーを作っていきたいですね。地域プロデュースなどのセミナーは世の中にたくさんあるんですけど、実際に現場で動く人がいるかというのが大事だと思っています。現場で実行する方法を考えるのが一番難しいんですけど、言葉を掲げるだけでは進まないので、静岡で実行して、ゆくゆくは他の場所にもノウハウを共有していきたい。そうやって口コミでどんどん世界中に地域の魅力を広げていきたいですね。

入社から半年での退職に迷いはなかったという荒木さん。世間的な考えでは様々なリスクを考えてしまいそうですが、そこを確実に実行まで移す姿は頼もしく感じました。多様な価値観を備え、自身の意思に従って動く姿勢は地方課題だけでなく、これからの時代を生きていく上で重要な力になってくるのかもしれません。

(文・写真=深水央)

2019年4月、静岡市葵区安東に誕生した『いちぼし堂』。保育園・コワーキングスペース・レジデンスという「職・育・住」一体型の施設として、新しいチャレンジを始めたばかりです。責任者の北川信央さんは輝かしい経歴を持ちながら、20代後半に地元静岡へUターン。家業の工場改善から見えてきたこと、そして『いちぼし堂』で実現したい未来とは―。

――まずは北川さんの出身やキャリアについて教えてください。

出身は静岡市清水区で、京都大学経済学部に進学して、卒業後は公認会計士として監査法人に入り、東京で働いていました。静岡に戻り、家業に入ったのが27歳のとき。家業は曽祖父が創業した製材屋で、今年で創業87年になります。清水は港があるので、木材を輸入して板にする仕事をしていて、それから建具を量産する工場になり、父の代で人材ビジネスを始めて、北川グループとして4つの会社があります。今は母が社長を務め、僕の新規事業として『いちぼし堂』を立ち上げたところです。

――東京で公認会計士ならエリートと言えそうですが、なぜ静岡に戻られたのですか?

もともと家業を継ぐことは考えていなかったのですが、僕が20歳で成人式の日に父親が急に他界したことがターニングポイントになりました。母が専業主婦から社長になり、リーマンショックも乗り越えました。だから、いつか静岡にという気持ちが芽生えていた中で、東京では多くの人が同じように見えて、会計士の仕事も何か違う気がして、7年前に帰郷を決断しました。

――大きな決断ですね!最初はどんな仕事をされたのでしょう?

最初の5年は、工場の立て直しを重点的にしました。40~50名くらいの町工場で、残業が多く雰囲気がピリピリして、人手不足に陥っていた。うちの工場では単純な業務が多く、属人化していた業務を標準化すれば誰にでもやってもらえるのではないか、ならば60歳以上のシニアの方を採用してみてはどうかと考えました。社内外から「簡単にできるわけがない」「危ない」という声もありましたが、カイゼンして業務を細分化し情報を行き届かせる仕組みを作って、シニア採用をスタート。今では6割以上がシニアで、60~80代の方が現場を回してくれています。一方、7年前に僕と一緒に入った高卒の女の子たちがリーダーになり、朝のミーティングは若手の女性や男性、60代などさまざまなリーダーがいます。

――素晴らしい改善ですね。

シニアの方が仕事を続けてくれて、居場所になっているのがうれしいんですよ。一時期は八百屋みたいに野菜を売る人や、会社の片隅で何か育てている人もいたなあ。

――そして、『いちぼし堂』の事業に移られたのですね。

居場所を大切にしたいという想いで立ち上げました。工場と『いちぼし堂』の共通した考えは、まちのため、そして潜在資産を顕在資産にすること。ポテンシャルになっている価値あるものをちゃんと表に出していきたい。それはシニアの方、育児と仕事を両立しようというお母さん方、静岡自体もそうかもしれない。たくさんある潜在資産を顕在化していくこと、まだ評価されていないものを「これ、めっちゃいいんだよ」というようなことが僕は好きだなあと思っています。

(さらに…)

パートナーの転職により、2019 年4月に熊本県から静岡県に移住してきた松原里穂さん。結婚、パートナーの転勤など、女性ならではのライフイベントの変化を柔軟に受け入れながら、現在はフリーランスとして企業のコンサルティングやPR、海外展開のサポートの仕事をしています。そんな自分らしく働いている松原さんに、静岡の魅力についてお伺いしました。

――熊本県から静岡県への移住とお伺いしましたが、まずは松原さんの経歴を教えてください。

出身地は大阪です。大阪の大学に在学中に、魅力的な各地域のお出かけ情報をユーザーに投稿してもらい、その情報をインターネット上で共有する「Holiday」というサービスを友人たちとローンチしました。その後「Holiday」をクックパッドに事業譲渡し、大学卒業後はクックパッドに入社するため、東京へ引っ越しました。入社後は「Holiday」を充実させるため、コミュニティマネージャーとして日本全国を飛び回り、100回以上ものワークショップを現地のNPOや有志の方々とともに開催しました。熊本県のテレビ番組で旅のコメンテーターとして、出演していた経験もあります。

そんな時に熊本でパートナーに出会い、2016年結婚することになりました。結婚当初は、東京と熊本を行ったり来たりする生活をしていました。ですが、夫婦としての生活をもっと大切にしたいという思いが次第に強くなってきたので、思い切って2017年1月に熊本県に拠点を移しました。

▲「Holiday」時代のワークショップ風景

――ご結婚をきっかけに、熊本へ移住したんですね。熊本では、どんな働き方をしていたんでしょうか。

「Holiday」はリモートワークが可能なため、メールやチャットなどで連絡を取り合いながら、月に数回東京へ出かけていました。ですが、熊本に住みながら東京の仕事をしていると、なんだか「暮らしと仕事が、かみ合っていないな」と感じることが増えてきました。そんな中で「熊本だからこそできる仕事がしたい」と思い、県内の企業に就職しました。

――熊本の会社では、どのような仕事をしていたんでしょうか。

天草にオープンする商業施設にあるカフェのプロデュースをさせていただきました。コンセプト作りはもちろん、メニュー開発から業者選定など、すべてにおいて関わらせていただいたので、とてもやりがいがありました。どうしたらお客様にきていただけるのか。その価値を作る仕事は、「Holiday」で行ってきた仕事と共通点もあります。

また、熊本で就職した会社は副業OKだったので、「Holiday」の業務も引き続きしていました。他にも、熊本で出会った海苔を海外へプロモーションするお手伝いもしていました。

▲ロンドンでの仕事の一幕

――場所を選ばず、自由に働いていらっしゃいますね。そんな中、静岡への移住はどういったきっかけだったのでしょうか?

静岡への移住は、パートナーの転職でした。熊本の会社から静岡の会社へと転職することになったんです。全く新しい土地での再スタートになるので、転職を決める前に、二人で沢山話をしました。そして、事前に静岡を訪れてみて、あちこち巡ってみた結果、すごく気に入ってしまって・・・移住を決めました!

――松原さんからみた、静岡のいいところはどんなところでしょうか。

一番感動したのは、どこからでも富士山が見えるということ。富士山を見ると、なんだかホッと癒されるから不思議です。富士山が見える風景と観光を絡めたら、もっと静岡をPRできるんじゃないかなと、ついつい仕事柄考えてしまいます(笑)。

あと、静岡の人はとても優しい方が多いような気がします。転勤族も多いし、出張で静岡に来る方も多いからでしょうか、すごく開かれているイメージです。

実は、静岡に来てから個人事業主として独立したんですが、静岡の人はとても協力的で「あんなに人がいるよ」「この人と会ってみたら」と色々ご紹介してくれたり、親身になって応援してくれます。すごくありがたくて、嬉しいですよね。新しいことをはじめたい人には、すごくいい土地なんじゃないのかなと実感しています。

――今後静岡でどんな仕事をしていく予定ですか?

静岡県には、食も、観光も、すごくいいものがたくさんあります。でも、まだまだ外に伝わっていないように思います。今までの経験を生かして、静岡のいいもの、美味しいものを、日本はもちろん、海外にもアピールして、静岡の価値を高めていきたいと考えています。

そのため、今は静岡の観光地や食、生産者などをリサーチしていることです。可能なら、輸出できるような商材を見つけて、海外へ売り出していきたいですね。

――すごく自由に働いている印象の松原さんですが、どうしたら松原さんのように場所を選ばず、好きな仕事を続けていけるのでしょうか。

東京時代は、記憶にないくらい一生懸命働いて、なんでも挑戦しました。その経験や、そこで得た出会いが、今の仕事へつながっているように思います。

結婚前は、やりたいことはなんでもチャレンジしようと思い働いてきましたが、最近では取捨選択することの大切さを感じています。全てを得ようとしても得ることはできません。だからこそ、じっと立ち止まって今の自分にとって何が必要か、見極めることが必要なんじゃないかなと思います。

現在、半分は東京と海外の仕事、2、3割は九州の仕事、残りは静岡でのリサーチという仕事内容です。今できる最善を尽くして、一歩一歩進んでいく。それが今の私に一番必要なことです。

女性は結婚や出産など、働き方を変えないといけない時が来るように思います。その時々の変化を柔軟に受け入れ、今後も自分らしく働いていきたいと思います。

▲ブッリュッセルにて有明漁師海苔PR

――なるほど、その時の状況を柔軟にとらえ、自分らしく仕事をしていくイメージ像がはっきりと描かれているんですね。

そうそう!あとこれを言い忘れていました(笑)。

私的に静岡のおすすめは、みんながサッカーを大好きなところ。県内に4つもプロチームがあるんですよ!市内のベンチや花壇がサッカーボールのモチーフになっていたり、飲み屋さんで隣になった方ともサッカーの話で盛り上がります!実は私、4歳から高校生までサッカー少女で、当時は日本代表候補にも選んでもらえるくらい熱中したんです。なので、サッカーが大好きな私にとって、静岡は天国みたいなところ。いつかサッカー関係のお仕事もしたいなぁ、なんて考えています。

その時々に目の前にある仕事を全力でこなしてきたらこそ、今があるという松原さん。そんな今までの経験に静岡という土地がミックスされ、どんな仕事が生まれていくのでしょうか。今後の松原さんのご活躍が楽しみです!

(文=市田里実、写真=窪田司)

静岡初の学生専用シェアハウスとして、2015年にスタートした『コクーンベース』。現在は社会人の入居者も加わり、学生と社会人が交わるプラットフォームとしても機能しています。運営しているのは鈴木駿矢さん。東京からのUターン、そして住宅会社勤務とのパラレルワークということで、その働き方についてお話を聞いてみました。

――コクーンベースの運営とサラリーマンとしての仕事。二足のわらじということですが、ずいぶんと忙しいのでは?

そうですね、サラリーマンとしては新築戸建て住宅の営業ですから、土日は基本出勤で水曜日がお休み。他に一日どこかで休む、という感じです。もともと「副業はどんどんやっていい」という会社なので、同僚や上司でも珍しくないですけどね。所属部署の専門性を活かして個人で不動産関係やデザイン関係の仕事をしている人もいます。給与に占める歩合給の割合が高いので、「給料が足りなければ自分で稼いでおいでよ」という社風ですね。

――なるほど。個人に裁量権のある素敵な会社ですね。もともとそちらの会社で働かれていたのでしょうか?

いえ、出身は静岡県裾野市で大学も静岡県立大学卒なんですが、卒業前から東京でインターンとして働いて、その会社にそのまま就職。インターン期間も含めて5年は県外で働いてから静岡に戻ってきました。

――それではUターン移住ですね。東京ではどんなお仕事を?

音楽フェスなどイベントの企画制作をやっている会社でした。働き方は夜遅いし朝は早い。イベントが集中する時期は40連勤したこともありましたね。平日はデスクワーク、土日はイベントの現場につきっきり。大きなイベントになると地方の現場に一週間詰めて、東京に戻ってきたら報告書の作成、次の週はまた別の現場に飛ぶ。ここだけ聞いたらすごくハードに感じられるかもですが、本当に“好きだからできる”仕事でしたね。

――ハードそうですが、やりがいもありそうですね。

そうなんです。この仕事は大好きでしたが、結婚して子どもができるとしたらこの生活は難しいなと思いました。僕は30歳までに結婚して子どもは二人ほしいと思っていたんですよ。決め手になったのは、日曜日に結婚式を挙げる予定で仕事の調整をしていると前日の土曜日にイベントの現場が入りそうになって…。「やっぱりいまのスタイルで続けるのは厳しい」と痛感しました。

あとは、東京の学校や幼稚園、保育園で子育てするのは無理だなと。園や学校の敷地はみんなフェンスで囲われていて、人工芝の上で遊んでいる。それと費用面ですよね。例えば、今の会社で扱っている一戸建てを東京で建てたら、予算は場所によっては6千万~1億を超えるでしょう。でも、静岡なら3~4千万。いったいこの差は何なんだろうと…。

前職を辞めようというときに、東京で声をかけてもらった会社もありました。給料も倍近く出すと。妻にも相談したんですけど、やっぱり年収はいくら上がっても東京でのこれからの生活はイメージできないという結論になりましたね。

でも、東京でやっていた仕事のヒリヒリするような独特なスリルは懐かしく思うことはありますけどね。

――どうしても東京じゃないとできない、という仕事はありますね。

ただ、やり方はあると思っています。音楽フェスを例にとると、フジロックは新潟県の苗場でやってますが、「新潟ローカルのイベント」という雰囲気はないじゃないですか。「すごく面白いことをやってる!」ということが、たまたま静岡で行われているっていう作り方にできればいいですね。

(さらに…)

やさしく、あたらしく、あなたらしくなれる社会を目指して、未来の地域社会がどうあるべきかを考え、行動するNPO法人ESUNE。未来志向の対話の場「フューチャーセンター」の運営支援をはじめ、静岡を舞台にさまざまな活動を行っています。代表の天野浩史さんは、根っからの静岡ラバーかと思いきや、実は静岡とのファーストコンタクトは意外なものでした。

――NPO法人の活動内容を拝見すると地域に密着している感じがしますが、静岡とのゆかりについて教えていただけますでしょうか?

はい。出身は愛知県岡崎市でして、静岡には2010年の静岡大学入学をしてからの関係になります。なので来年(2020年)で10年目になります。

――そうなんですね。てっきりご出身も静岡かと思っていました。静岡には自分で望んで来たということでしょうか?

それが、全然なんです。むしろ地元の方が好きでした(苦笑)。僕はもともと高校の物理の先生になりたくて、物理学科のある大学を受験していました。ですが名古屋大学の理学部は残念ながらダメで、後期試験で受けた静岡大学に入学した、というのが本当のところです。浪人も真剣に考えたんですが、地元が好きなので実家から通えるところを……と思って静岡大学に決めました。でも静岡大学の理学部は、岡崎に近い浜松にあると勘違いして、あとになって静岡市の方にあると知り、受験のときも親に車で送ってもらったりして大変でした。初めて来たときには、友だちもいないしすぐにでも帰りたかったくらいです。

――それが静岡との最初の関わりだったんですね。第一印象はいかがだったでしょうか。

最初はネガティブな気持ちでいっぱいでしたね。だいたい、静岡大学の場所も静岡市の中心からは遠いし(笑)。でもそんな感じで始まった大学生活ですが、先輩から誘われた棚田の保全サークルに入ったことで、考えが大きく変わりました。最初はサークルの人たちや地域の人たちとのふれあい自体が面白かったんですが、地域の人たちと関わっていくうちにまちづくりに興味を持つようになりました。

ちょうど大学2年の終わりのころですけど、「これからの人生、どうしようか」って真剣に考えたんですね。サークル、物理の研究、教員免許のための単位の取得と忙しい日々だったんですが、そこで「教員じゃなくてもいいんじゃないか?」ってはじめて思い始めたんです。

――教員免許のための単位って大変ですし、理系だと実験や研究も忙しいですしね。

そこで、「まちづくり」を仕事にできないかって考えたんです。それからいろんな場所に出かけて、いろんな人に会ったり話を聞いたりしました。Facebookもはじめて人脈も増えました。そこからだんだん面白くなってきて、3年生から4年生にかけては、もうすっかり教員よりまちづくりのほうに気持ちが行ってましたね。

――なるほど。なので現在は教員ではなくNPO法人の代表なのですね。

そうですね。ですがいきなりNPO法人の代表というわけではなく、地域課題に人手不足というのがあるのも知っていたので求人情報を扱っているメディアに就職して沼津に引っ越しました。そこから求人広告の営業を1年ちょっとやって、静岡市の企画部門に異動。ここではU・Iターンや採用に関する新規事業の立ち上げにかかわりました。求人広告って人と人をつなぐ仕事で、これは今にも活きていますね。

――会社員から現在のNPO法人の代表になるまではどういった経緯だったのでしょうか?

平日は会社の仕事をやって、土日に棚田の保全活動を続けていました。これがけっこう大変で、ほかにも会社の仕事で週2回三河エリアに行っていた頃は、まちづくりのファシリテーターも同時にやっていて本当に忙しかったです。その時、将来のことを自分自身に落とし込んで、本当にやりたいことをやるために入社3年目の冬に退職しました。

そして、2017年にNPO法人を立ち上げて、地域での活動をスタートしました。ESUNEの設立は2013年ですが、法人化は2017年です。

――「まちづくり」というと華やかなイメージがありますが、実際にはいかがでしょうか?

実際には泥臭い地道な仕事が多いです。地域活動や社会課題解決を通じてお金を稼ぐことがいいのかどうか、という意見もあります。なので僕自身「東海若手起業塾」という支援プログラムに通ってビジネスとしてきちんとやっていくことを学び、2018年からそれを実行に移しています。例えば、企業の新人研修を受け入れるための教育プログラムを提供したり、日本平動物園にどうやって新しい顧客を呼び込むかという課題を、まちのプロジェクト化して市民から仲間を募ったりしました。

日本平動物園の事例では、「普段動物園に来ない層を高齢者と仮定して、どうしたら呼ぶことができるだろうか」と課題を設定して、仕組みを考える人を募集したら介護福祉系の企業で働いている方や学生から応募があって、そこから「ZOOリハビリ」という取り組みが誕生して仕事になったということもあります。

最近は、「無店舗型のワイン屋さんのアイディアを考えてくれる人」と募集して、社会人3人と静岡大学の学生3人が応募してきてくれて、社会人のうち一人が花屋さんだったので花屋さんとワインバーをコラボした「どこでもワインバー」という企画を実行したりしています。

会社勤めの人でも仕事帰りや休日に参加できたり、学生も気兼ねなく加わったり、とにかく、多彩な人が参加できる枠組みを作ってビジネスとしてのサイクルを回していきたいですね。

▲「ZOOリハビリ」の様子

――困りごとと人とをつなぐというのは、まさに求人メディアでの経験が生きていますね。まさに充実、という感じですが、最初は「来たくなかった」という、10年前の静岡の印象は変わりましたか?

今では、静岡以外で生きていくイメージを持てないくらい、静岡が好きになりました。地元の岡崎に帰ると、ちょっと違和感を覚えるくらい(笑)。静岡は、僕にとって人の顔が見える街なんです。大学で棚田保全やまちづくりを一緒にやった先輩や、同期のおかげで今がある、とはっきり感じます。静岡には僕が一緒にいたいと思う人、僕を必要としてくれる人がいる街。街があって僕がいる、そう思える街になりました。

ゆるいコミュニティがたくさんあるので、どんどん参加していくことで人と地域とつながっていける。一般的なコミュニティはどうしても囲い込む方向に行くことが多いですが、どんどん参加できる、これは静岡の美点だと思いますね。

――今後の目標を教えてください。

東京に大正大学という大学があるんですが、ここが4年前に「地域創生学部」を作りました。首都圏の大学に地域創生をうたった学部ができるのは、おそらく初めてじゃないでしょうか。昨年から大正大学の非常勤講師として関わることにもなったので、教える立場として地域に関わっています。さらに来年からは静岡大学の大学院で「地域と教育」をテーマに研究することにしています。地域を消費するのではなくて、教育との関わりでもう一度地域が紡がれていく。そういう取り組みをしたいですね。

最初は何の思い入れもなかった静岡が好きになり、いまでは静岡を舞台に県内外で活躍される天野さん。大学で教える立場もなされているということで、巡り巡って教員という立場から教育に関わるというのもどこか運命の巡り合わせのようです。思いを持って活動していると自ずと繋がっていくものなのかもしれません。

(文=深水央、写真=窪田司)

だれかに紹介したいお店…それは提供される商品の質はもちろん、中で関わっている“人”に魅力があるのではないか。そんな想いからこのシリーズではお店の中の人にフォーカスしつつ、お店を紹介していきます。

2017年11月、新静岡駅近くの閑静な住宅街にオープンした『CHA10(チャトウ)』。体に優しい新感覚のお茶とスイーツを楽しめるカフェとして、国内外のお客様でにぎわっています。キラキラと輝く明るい笑顔で接客する中野目則子さんは、東京から移住して、この店をひとりで経営・運営されています。大きな夢に向かって一歩ずつ前進する中野目さんのストーリーと合わせてお店を紹介していきます。

――スタイリッシュなカフェですね。

ありがとうございます。こちらはもともと静岡のカクニ茶藤という日本茶の製造や輸出を行う会社が、2017年11月にオープンした抹茶カフェです。カクニ茶藤の代表でもありグローバルに活躍される実業家・加藤さんの「ぜひ鷹匠で若い世代にお抹茶を伝えるカフェをオープンしたい」という思いから始まりました。

――では、中野目さんはその会社で働かれていたのでしょうか?

それが全く違うんですよ。このカフェを引き継ぐため、今年(2019年)6月に東京から静岡に移住してきたんです。

――そうだったんですね! それまでは別のお仕事をされていたんですね?

話せば長くなりますが(笑)、私は東京出身で、NECで会社員をしていました。その後、飲食業に興味を持ち、27歳でドトールコーヒーに転職して店長に。長く飲食業をしていると体が疲れるので、体のひずみ矯正や小顔セラピーなど美容系の資格を取るうち、食自体にも関心が向いてマクロビォティックを知りました。これなら体が続く限り飲食業ができると思い、東京・日比谷にあるカフェ『CHAYAマクロビカフェ』に電話して、スタッフを募集してないですかと聞き、採用してもらいました。これが14年前のことです。そこから横浜店、二子玉川店、日比谷店の店長を経験してきました。

――20代から長くドトールで働かれて、それからマクロビカフェで14年…そこから静岡という新天地でお店をはじめられたきっかけは何だったのでしょう?

『CHAYAマクロビカフェ』で日本のスーパーフードを扱い出して、そしてお抹茶に出会いました。マクロビもお抹茶も日本古来のものなのに、海外に出てから認められて、逆輸入してヒットしたんですよね。マクロビは丸ごととるのがコンセプトで、オーガニックにこだわったりと共通点が多いんです。

2年前の夏、ちょうど東京のCHAYAがお店のリニューアルで3か月休むとき、両社をつなぐ方から「カクニ茶藤さんが静岡でカフェをオープンするので、社長を紹介したい」と言われて、加藤さんに初めてお会いしました。「ここでお茶屋さんをやるんだけど、どうだろう?」と聞かれて、「ここでお茶だけで戦うのはかなり難しいのでは」と感想をお伝えしたことを覚えています。

――なるほど、カフェのプロとして意見を求められたのですね。

それから11月にオープンされて、飲食経験のない社員さんがされていたので、私はプライベートで遊びに行って、少しだけアドバイスみたいなことをしていました。社員さんは私がアドバイスしたことをちゃんとやってくれて、すごいなあと思っていました。

それが今年の初めに、カクニ茶藤さんの本業が忙しくてカフェをできないので、手放して誰かに譲りたいと話をされまして。実はオープンのときにも「やりませんか?」と声をかけられたけれど、私は東京人で東京に仕事があって、静岡は誰も知らないから難しいとお断りした経緯があったんです。でも再度「好きなようにやっていいから、継いでくれたらうれしい」と真剣にお誘いを受け、今年2月に「わかりました」とお引き受けすることにしました。そして、東京と静岡を行ったり来たりして5月に前の会社を退職し、6月に静岡へ移住してきて、6月26日にこちらをリニューアルオープンしました。

――まさかの急展開ですね。リニューアルで何か変えられたのですか?

店名と内装はそのまま、さらに私が今までやってきたマクロビを活かして、「体に優しいお茶とスイーツで、訪れるたびにアンチエイジングされてしまうカフェ」というコンセプトを掲げました。新しい感覚で、体に優しいお茶とスイーツを提案しています。

――お店をリニューアルオープンされて半年、いかがですか?

今はひとりでやっていて、お店は9時から17時まで開けています。東京では夜まで仕事をしていたけど、今は昼に働き、人としていいサイクルだなと。もともと11時から19時までだったのを2時間早めて、夜は他の方に貸してバーとして活用されているんですよ。

思っていたよりお客様がたくさん来てくださって、週末はいっぱいになるくらい。気軽な英会話の会なんかもやっています。でも、思っていた以上に大変かな(笑)。ドリンクとスイーツだけで店を経営していくこともですし、ひとりでやっていくことも難しくて、そろそろ人を入れたいなと。

――人気店に成長して、お一人で回すのは大変そうですね。どんなお客様が多いですか?

若い方をはじめ、食にこだわりのあるご家族、外国の方が多いですね。インスタを見て来てくれたアジアや欧米の方も。新しい感覚のお茶を求めて来てくださっているみたい。そんな方には、近くにある『chagama(チャガマ)』さんをご紹介するんですよ、素敵なお茶屋さんだから。静岡のお茶屋さんって、ライバルより共存という感じで、みんなで静岡のお茶をアピールしていきたいねというところがよくって、でも奥ゆかしくてアピールし切れていないのがもったいないとも感じます。

――東京から移住されて暮らしの面ではいかがでしょうか?

実はこの歳でシェアハウスに住んでいます。若い人が多いカフェだから、まずはシェアハウスに住んで静岡のいろいろな人とつながり意見を聞けたらなと思いまして。

――そうなんですね。シェアハウスだといろいろな情報が入ってきやすそうですね。住んでみて間もないかと思いますが、静岡にはどんな印象をお持ちですか?

下田の温泉にはたまに来ていたけど、まさか静岡に住むことになるなんて。住んでみたら、おいしいものも海も温泉も何でもそろっていて、とても好きになりましたね。東京は3倍速で、ときどき行くとエキサイティングでワクワクするけど、こっちにいると落ち着きます。あと静岡の人は穏やかで優しいなと感じます。

――ちなみに、中野目さんはカクニ茶藤の社員として転職されてカフェを運営されているされているのですか?

いえ、もう経営権をいただいて、オーナーという形です。皆さんに応援していただきながら。

――では本当に覚悟を決めてやられているという感じですね。

そうですね。毎日が充実していて、お客様に支えられているなと日々実感しています。へこみそうになっても、お客様が「静岡に来てくれてありがとう」「こんなカフェは今までなかったので本当にうれしい」と言ってくださって、私のやっていることは意味があるんだとすごく励みになります。

――素敵ですねー。今後の構想を聞かせてください。

まずはマクロビのランチを11月中に始めて、物販を今の倍くらいに増やし、静岡のお茶を広くアピールするために通販もやっていきたいと思っています。豆乳ラテのスティックも作ってみたいです。

大きな夢としては、もともと前のCHAYAにいた新人の頃から、体に優しいレストランを全国展開したいという思いがあり、CHAYAは卒業したけれど、ここでも夢が続いている感じです。私、中学ぐらいから健康オタクで、CHAYAに出会ったとき、こういうお店を広めていきたいと思ったんですよね。会社で社長と夢を語る機会にも「全国展開したい」と言い続けてきて、もう14年。だから、静岡で自分のお店を持つことができて幸せなんですよ。静岡の方は財布のひもが固いらしく、静岡でうまくいけば全国どこでも成功する、お店を6か月続けられたら認められた証拠と言われていて、もうすぐ6か月経ちます。これからも夢に向かって一歩ずつ進んでいきます。

急な展開でお店を運営することになった中野目さんですが、その決断の奥には意図せず昔の夢に通じていくものがあったのではないかと思います。まずは静岡の地で地固めをしつつ、全国展開されて日を楽しみにしていたいと思います。

(文=佐々木恵美、写真=窪田司)

【CHA10】

https://cha10.jp/

静岡県静岡市葵区鷹匠1-11-6

TEL:054-204-2210

営業時間:9時〜17時

定休日:火曜日

伊豆下田は、古くからの港町。幕末、日本で最初に海外に向けて開かれた「開国の町」として知られています。海を介して多くの人が行き交い、さまざまな出会いとつながりを生んできた町は、現在も金目鯛や伊勢エビなどの名産品、美しい海岸や豊富に湧き出る温泉など、さまざまな観光資源が訪れる人々を惹きつけています。

そして、かつては多くの商店が軒を連ね、町の中心としてにぎわいを見せていた「旧町内」と呼ばれるエリア。ここには港町として栄えた時代の商家や蔵が数多く残っており、その建物を引き立てるのが、白と黒の壁土が碁盤の目のように交差する、美しい「なまこ壁」です。旧町内には、下田の風景を色濃く印象づける「なまこ壁」の美しい格子模様を残す蔵や商家が多く残っています。また近年建てられた金融機関の建物なども、この「なまこ壁」をモチーフとして採用しており、町全体をレトロでシックな雰囲気で包んでいます。

また、毎年8月に「下田八幡神社例大祭」が行われるのも旧町内です。江戸時代からの由緒あるお祭りで、一番の見ものは太鼓。別名「下田太鼓祭」とも言われるこの太鼓は、大坂夏の陣で勝利を飾った徳川勢が大坂城に入場する際の陣太鼓を模したものだといわれます。

そんな歴史と伝統のある旧町内ですが、現在では「人が通過する町」になりつつあります。それは、旧町内が交通の中心である伊豆急下田駅周辺と観光客が多く訪れる「ペリーロード」のちょうど中間にあたるため、せっかく市外から観光で訪れてくれた人たちが、旧町内の良さに触れることなく通り過ぎてしまう、というのが現状です。

そんな状況を打破しようとスタートしたのが、任意団体「ゆるいず」が中心となった「下田旧町内みんなのふるさと化プロジェクト」です。

『下田旧町内みんなのふるさと化プロジェクト』は、旧町内をひとつの家と見立てて、訪れた人たちが「ただいま!」と帰ってきたくなる、もう一つの居場所に思ってもらおうというのが狙い。そのひとつの成果として誕生したのが、『コミュニティスペース羽衣』です。

(さらに…)

静岡を代表する飲み物といえば“お茶”が真っ先に浮かびますが、実は今、クラフトビールが熱気を帯びています。県内には20か所を超えるブリュワリーがあり、「静岡クラフトビアマップ」を手に“ビアウォーク”を楽しむ人も。そんなクラフトビールブームに沸く静岡に、異色の経歴を持つビール醸造士(宮脇浩樹さん)がいると聞き、お話をうかがいました。

――「ビール醸造士」。これはグッとくる、夢のある肩書きですね。宮脇さんはこのお仕事をはじめて長いんですか?

いえいえ、2019年に入ってからです。それまではJR東海で車掌として働いていました。

――車掌ですか? 意外な経歴ですね。

そうですね。こんな経歴の人は周りにはいないですね。高校を卒業してJRに入って6年目、そろそろ国家資格を取って運転士になるかどうかというタイミングだったんですが、僕はビールがとにかく好きで。あまりにも好きなので「ビール作ってみたいな…」とは思ってたんですが、思い切って「電車の運転士より、ビールの醸造士になろう!」って決心しちゃって(笑)。最初の動機はそんな感じでした。

――しかし、ずいぶん思い切った転身ですね。JR東海さんであれば今後も安定した生活が送れそうなイメージですが……。

それはそうですね。でも運転士の仕事って業務内容上、早朝や深夜勤務もあったり、自分には合わないかもと思ったんです。そこで自分が本当にやりたいことが何かってよく考えて行動したという感じです。

――それがビール造りだったということですね。静岡にはクラフトビールを作るブリュワリーがたくさんありますが、『AOI Brewing』さんはそのなかでも老舗ですね。

立ち上がったのが2014年、醸造を本格的にはじめて5年くらいですから、静岡では古いですがまだまだこれからのブリュワリーです。僕は、以前ここで醸造長をやっていた福山康大さんと、現醸造長の斯波克幸さんにビール造りを教わり、一緒に仕事をしたくて『AOI Brewing』に入社したんです。東京をはじめ、全国のブリュワリーを見て回ったんですが、やっぱりここがよかった。

――福山さんと斯波さん、それぞれどんな方でしょうか。

福山さんはまだお若いんですが、ひとりで醸造長を務めていた期間が長かったので、ビール造りについて自分で考えたり、勉強して積み重ねた経験があります。斯波さんは本当に研究熱心で、ビール愛にあふれています。常にいろんな配合や材料を試して挑戦していますね。心強い先輩です。2人のチームワークもすごくいいので、だからこそ「この2人と一緒に働きたい」と強く思いました。

実際に働きはじめても、すごくフレンドリーに接してくれて毎日職場に行くのが楽しいですね。

――実際のビール造りは、どんな工程で進むんでしょうか。

まず、モルト(麦芽)を砕いてお湯と混ぜ、でんぷんを糖化させたら固形分をろ過して、ビールの原料になる麦汁を作り煮沸してホップを入れます。ここでビールの苦みや香りの方向が変わります。次に麦汁を発酵タンクに移して酵母を入れます。ここまでが1日。その後発酵がはじまります。発酵し、製品になるまでは約1か月。

――ということは、「この夏はこのフレーバーのビールを限定で出そう」と決めるのは、それより前になるわけですね。

そうですね。仕込み直前の1週間、2週間前くらいまで、レシピを考えてどんなビールにしようか悩みます。

――もうレシピ作りまでやっているんですか!

先日、僕が初めて自分のレシピでビールを作ったんですよ。これ、本当は「朝霧JAM」で出す予定だったんですが……。

――そうか、2019年の「朝霧JAM」は台風接近の影響で中止でしたね……。では、せっかくのオリジナルビールはお蔵入りでしたか。

いえ、これが実は、いろんなお店からご注文をいただいたり、自社のビールスタンドなどでたくさん飲んでいただいて、だいたい2週間くらいで完売しました。

――そうでしたか!しかも完売とはすごいですね。

評判もすごく良くて。自分が考えたものが実際にビールという形の商品になって、それを飲んだ人が、直接感想をいってくれるのは、すごく不思議な、これまでにない体験でした。

(さらに…)

静岡県藤枝市のほぼ中央に位置し、おだやかな水面を四季折々の自然が囲む蓮華寺池公園。藤枝市民の憩いの場として、長く親しまれています。

なんでもここ最近、この蓮華寺池公園を舞台に、「藤枝おんぱく」をはじめとした地域の活性化を目指すさまざまな取り組みが行われているとか。その中心として活動する、一般社団法人SACLABO・NPO法人SACLABO理事を務める大場唯央さんにお話をうかがいました。取材現場に現れた大場さん、一見して「NPO法人の理事」というよりも、ある職業の方に見えるのですが……?

――大場さん、差し支えなければうかがいたいのですが、お坊さんでいらっしゃる……?

はい、大慶寺というお寺の副住職をしております。もともとお寺の三男坊でしたが、寺を継ぐ予定はなくて、高校や大学も普通の学校に行きました。大学進学では東京に引っ越しました。

――お寺を継ぐ方なら、それぞれの宗派の大学に行ってそこで勉強して、よそのお寺で修行して……というルートが多いですよね。

三男坊なので、のらりくらりと育ちまして(笑)。でも大学3年のときにこっちの道に進むことになって、通っていた大学とダブルスクールというかたちで仏教系の大学に入り、僧侶になりました。

――では、そのまま今のお寺でお坊さんとしての活動に移られたのですか。

いや、実際はそんなにスムーズではなくて……。最初藤枝に戻ってきたころは、いろいろと違和感を感じてたんですよ。例えば、東京の大学で同期だった人たちは毎日何億というお金を動かす仕事をしてますが、こっちの同級生は仕事は定時で上がって飲みに行くか車でどこか行くかという感じ。そのギャップに、何度も東京に戻りたいなって思っていました。

――でも、お寺ですから「転職して東京戻るわ」ってわけにもいかない。

そうですね。そこで、「住んでいるところを好きにならない限りは、ずっとこのままつらいだけだな」って気がついたんです。そこから、今やっているような地域にかかわる活動を始めました。これが2010年ごろで、20代後半のことでしたね。

――それが、今の一般社団法人・NPO法人SACLABOにつながってくるわけですね。

NPO法人として設立したのが2014年です。当初は事務所が藤枝の駅近くにあったんですが、蓮華寺池公園の魅力が生かし切れていない、蓮華寺池公園を中心にまちづくりをしたいと思い、そこで、蓮華寺池公園に移ることにしたんです。毎月の第3日曜日に「れんげじオーガニックマーケット」を開催していたというご縁もありますしね。

――でも、蓮華寺池公園って藤枝市の管理している公園ですよね。そこに事務所を構えるのはなかなか大変だと思うのですが……。

実は、事務所が入っている建物と隣の駐車場は、公園のなかですが私有地なんですよ。2階が『あずまそ』という日本料理屋さんで、1階が事務所。「オーガニックマーケット」もそこの駐車場でやらせていただいています。

ただ、僕たちの事務所ができるだけでは何も生みださない。そこで、コーヒーの移動販売をやっている僕の友だちに「車でやるよりちょっとだけ広くなるんだけど、やらない?」って声をかけて、コーヒーを淹れるお店にしてもらいました。

――では、SACLABOさんの活動としては、「オーガニックマーケット」と「藤枝おんぱく」ですね。「おんぱく」というと、各地の温泉街で「温泉博覧会」という意味合いでやっていますが、ここに温泉があるようには見えないのですが……。

藤枝おんぱくは、「温故知新博覧会」という位置づけでやっています。元々の意味は「故きを温ね新しきを知る」という意味ですが、『藤枝おんぱく』では「今あるものを新しい視点で」という意味で使っています。この地域で暮らす人たちが、「面白い」「素敵だ」と思ったことを、みんなでやってみようというものです。例えば今日は酒蔵で日本酒の奥深さを学ぶ定員6名のプログラム、明日は茶畑で定員5名のお茶摘みツアーなど、4月後半から6月上旬までの長い期間、いつもどこかでなにかのイベントが行われている。

――それは楽しいですね。期間中ずっとお祭りをやっている感じです。

普通のお祭りだとある一日だけ、特定の場所でということになりますけど、藤枝おんぱくは小さな体験イベントを複数、長期間にわたってやっていく。観光事業でもあるんですけど、それよりも地域の主役というか元気のある人を発掘して、お互いにつながっていくという認識のほうが強いですね。

(さらに…)

待ち合わせ場所に、ロードバイクにカラフルな装いでさっそうと現れた本田秋江さん。高校を卒業後、東京で学び働いて、30歳で地元に帰ってきました。学生時代からクリエイターとして仕事をしていた本田さんですが、帰郷後は紆余曲折を経て、今では幅広い仕事を手がけるようになりました。どんな苦労や思いがあったのか、率直に本音を話してくれました。

――見た目もカラフルで名刺交換の際もその名刺が独特で印象的でした。(※実際に会われた際のお楽しみのために、名刺公開時のことは未記載とします)早速ですが、本田さんのこれまでのキャリアについてお聞かせください。

ありがとうございます。生まれも育ちも静岡県藤枝市で、高校は美術デザイン科を卒業し、東京の池袋にある創形美術学校に進学しました。実は美大を目指して浪人したこともあり、そのときからいろいろ面白い仕事をしていました。百貨店の紳士服売場で店長をしたり、絵画教室でアルバイトをしていたら、そこで知り合った学研教室の先生から夏期講習のチラシをマンガっぽく作ってほしいと頼まれ、それが学研本社の方の目に留まって全国版の広告を作ったり。予備校の先生の紹介で建設中だったテーマパークのペイントをしたり、渋谷で映画「スナッチ」のブラッド・ピットの壁画も学生でありながらも描いたりしていました。

――すでにしっかりとお仕事されていて充実した学生生活ですね。卒業後は就職をされたのですか?

はい、東京にあるテレビ局で、番組のCGやテロップを作る仕事をしていました。その後フリーランスになり、マンガや広告、Tシャツの絵柄のデザインなど、紙媒体に限らず幅広くイラストやデザインの仕事をしていました。

――静岡に戻られたのはいつ、どんなきっかけがあったのですか?

10年前、30歳で帰ってきました。両親に何かあるたびに、仕事を休んで東京から地元へ帰る回数が増え、親も自分も気を遣う。年老いていく親の姿を見て、残りの人生を少しでも長い時間一緒に寄り添い、生活したいと思いまして。漠然とずっと東京にはいないだろうと思っていましたし、すでにインターネットが普及していて、どこにいても仕事ができそうと感じたのも後押しになりました。

――では、Uターン移住で戻られた静岡でもフリーランスとして仕事を続けられたと?

いえ、それが実家は自営業なので、親元に帰るなら不安定な仕事ではなく会社員になってほしいと言われて…。仕方なく就活して、地元テレビ局のCMを制作する会社でディレクターになりました。

でも、早朝から深夜まで働いて、東京の会社員時代と変わらない生活。まわりは30歳すぎたら結婚して子どもがいて、当時私にはパートナーもいなくて、何をしに戻って来たんだろうという気持ちになっていましたね。

――そうですか、東京なら独身でバリバリ働く女性も多いでしょうけれど…

そうなんですよ。両親は心配していたけど、でも自分では紙と鉛筆があれば食べていけるかなと思っていました。今の旦那に出会ったのは、会社をやめて次のことを考えていたとき。20代は仕事づけで遊んだ記憶があまりなく、海外に行きたいと思い、3か月インドに留学しました。

――え、インドですか!

小学生の頃からヨガをしていて、知り合いから教えてと言われるので、インストラクターの資格を取ろうかなと思っていました。東京の友人と「いつかヨガをやりにインドに行こうよ」と話していたら、ちょうど友人も仕事をやめて次の仕事を探していて、「じゃあ、行こうよ!」と。インドに3か月留学して、インド政府公認のヨガのインストラクターの資格を取得しました。自分の人生なのに、よく分かんないですね(笑)。

――思い立ったら行動されるタイプですね。

そうですね(笑)。インドから帰ってきて、現在旦那である彼と結婚をしまして、自分の仕事をしながら、もうちょっと稼ぎたいなと車のサプライヤーでアルバイトを始めたけど、またしても帰宅が遅くなる生活になっていました。そんなある日、家に帰ったら、旦那が家の電気を付けずにスマホのゲームをしているのを見て、夕飯も作ってあげられない時間に帰ってきて、でも帰って作るのも疲れるし、技術のいる会社で働くのはやはり厳しいなと気付いて、フリーランス1本に絞ってやっていくことにしました。

――フリーランス1本にして、定期収入がなくなるという不安もあったかと思いますが、行動に起こすまでに転機があったのでしょうか?

藤枝市が発行する「広報ふじえだ」に女性起業家育成セミナーのお知らせが載っていて、受講して起業のノウハウを一通り学び、私にもできそうかなと感じたんです。セミナーのファイナルにビジネスプランのコンペがあり、アートの力で商店街を活性化するプランを応募したら、ファイナリスト5名に選ばれ、ホテルでプレゼンして奨励賞をもらい、新聞などに取り上げられました。私のやりたいことをアピールできて、それが事業スタートのきっかけになりました。2年前に正式に開業届を出し、「クリエイティブスタジオ赤飯」と屋号をつけました。

――なぜ赤飯に?

実家の父は、今も現役で建築士兼大工。縁起を気にする家庭で、誕生日や祝い事では赤飯を炊いて食べる家庭で育ちました。自分の仕事は、商品開発やチラシなどクライアントさんの門出に力添えするという意味があると思い、この名前にしました。赤飯は印象が強いようで、よく理由を聞かれるので、コミュニケーションが始まるいいツールになっています。

――たしかにずっと赤飯は気になっていました。フリーランスとなり、今はどんなお仕事が多いですか?

紙媒体を中心にグラフィックデザインやマンガを制作したり、行政主催の女性起業家育成セミナーの講師をしたり、商品開発のアドバスをしたり、藤枝市が発行している冊子の編集長を務めたりしています。中小企業庁のミラサポという制度や静岡県産業振興財団にも専門家として登録していて、行政は国と県と市、企業、個人まで幅広いクライアントとお仕事させてもらっています。

――毎日どんな感じですか? お忙しそうな感じが…

めちゃくちゃ忙しいですね。同業者には「ヒマじゃない?」とか言われるけど、自分はデザインも営業も打ち合わせもやるし、それ以外に編集や講師をしたり、企業に出向いたり、どれも下準備が必要なのでひっちゃかめっちゃかですね(笑)。

――静岡に住んでいても、いろんな仕事があるのですね。

起業してからいろんな世界を知りました。仕事を取るためには、自分でどんどん動いて提案してやっていくしかない。棚からぼた餅は落ちてこないから。銀行や保証協会など金融系の方から事業主を紹介してもらうこともあります。お仕事をいただいたら、期待に応えたいと精いっぱいやっています。

――静岡に戻ってこられて感じる静岡の魅力ってどんなところだと思われますか?

東京から戻って感じたのは、静岡の人は本当にのんびりしている。歩くスピードや車の運転もだし、いい意味でガツガツしていない。東京なら仕事は食うか食われるかだけど、静岡ではマイペースで進められるのが自分にはありがたい。それに、空気や水がきれいで、旬の野菜や魚が食べられるのがいい。新鮮な野菜が安く手に入る産直店があるって、生活には重要なことだなと思います。

――反対にデメリットはありますか? 静岡で移住したい・働きたいと思う人に向けて、アドバイスをお願いします。

私にとっては生まれ育った地でも、10年ぶりに帰郷したての頃は、地元に全然馴染めませんでした。それでも地元をもっと知るために女性起業家仲間と一緒に「晴れたらポタリング」という市民団体を立ち上げました。これは共通の趣味であったポタリング(*自転車で散歩程度に軽くサイクリングすること)をするというものなのですが、ポタリングでまちを散策することでいろいろな発見や出会いもあり、そうやって自分の居場所を作っていくことができました。よそから移住してきてまだまちを知らない、馴染めていない人にとってもポタリングはおすすめですね。

静岡でも地域ごとに特色があり、いわゆる田舎の方では昔ながらの感じでよそ者を警戒したり、地元の祭りや行事に参加しなければならなかったりとか、新しい住宅地では全国からいろんな人が来ているなどと耳にします。一方で、子育てしている人やお年寄りには優しいまちになっていると思います。

働くことに関しては、自分が住んでいるのがたまたまここというだけで、自分さえ動けば、東京でも地方でも海外でもいろいろできるんだなと体感しています。やっぱり何でも自分次第。幸せを見つけるのも自分の心次第だと思いますよ。

クリエイティブなお仕事を数多くこなしていながらも、その根底にある軸には“自分に正直”に動いている本田さんの姿がありました。決して言い訳をしない素直な言葉には、これから地方でクリエイティブな仕事を考えている方にとって参考になるのではないでしょうか。

(文=佐々木恵美、写真=窪田司)