MENU

静岡県の東、伊豆半島のさらに東側。相模湾と伊豆諸島を望む東伊豆町・稲取は、漁業と温泉で栄えた町です。しかし少子高齢化の波には逆らえず、人口は自然減・社会減が常態化しています。

しかし、そんな稲取に新しい風を吹かせようとやってきた若者たちがいます。稲取地域の空き家の改修と活用を目指すNPO法人ローカルデザインネットワークの代表、荒武優希さんにお話を聞きました。

――稲取、本当に海が近くて素晴らしいところですね。どういう経緯でこの地に関わりを持つことになったんですか?

僕は、もともと横浜の出身です。大学では建築を勉強していて、大学院に進むときに、同級生から地方の空き家を改修する学生団体を立ち上げようという話が出て、そこにのっかる形でここ稲取にご縁ができました。2016年、院修了後の就職先に稲取がある東伊豆町の地域おこし協力隊を選び、活動テーマとして選んだのが「改修した空き物件の活用・運用」。同時に空き物件運用のため学生時代の仲間を中心にNPO法人を設立。協力隊として3年間活動した後そのままNPOに活動を引き継いで、今は地域や行政の皆様に助けていただきながら、ご飯を食べさせていただいています。

――それまでは、稲取や東伊豆町には何か関係があったんですか?

まったくありませんでした。学生時代は、空き家の改修をしようと長野県の信州新町(長野市)に通っていて、こんな山に囲まれた土地で暮らせたらいいなって漠然と思ってました。

でも、初めてこの町に来たときに、本能的に「あ、ここからなにかが始まるんだな」って思ったんです。ちょっと山を登ったところに、稲取を一望できる場所があって、そこから見た稲取の景色がすごくよくて。「この町と自分と、なにか起きそうだ!」というわくわくを感じたんですよね。

――一目ぼれというか、ビビッと来たわけですね。

はい。そこからスタートして、まずは「空き家の改修ができたらそれでいい」という考え方だったんですけど、それはあくまで目先に見えていることでしかなかったんですよね。実際は、もっと大事な根深いことがあって、それが「空き家」という形で出ていて、根深いことを解決する手段として空き家の改修があるんじゃないかって思い始めたんです。

というのも、学生団体「空き家改修プロジェクト」として手掛けていた初めての空き家の改修は、結局運営する人が見つからないまま、改修だけが完了しました。

2014年に改修したそちらの空き家は、5年経った今でも有効活用できていません。

――それは……ちょっと、悔いが残りますね。

その悔しい経験をバネに自分たちが関わったリノベーション物件を地域に貢献できる場所として責任を持っていきたい、という思いはずっとあります。2件目の物件は、消防団の器具置き場を改修して、『ダイロクキッチン』というシェアキッチンを立ち上げ、現在はNPO法人として運営を行っています。私達が卒業した後も「空き家改修プロジェクト」の後輩たちが3年間かけてフルリノベーションした『EAST DOCK』の運用も2019年5月よりスタートしました。

――本当に素晴らしいロケーションです。目の前には海と港、そして山の緑もきれいで。

この建物は、稲取と伊豆大島を結ぶジェット船の切符売り場です。今は1月から4月の伊豆大島椿祭りの期間だけしか運航していないので、残りの8ヶ月は空いている。そこで、東伊豆町から「次はここを改修してみては」とお話をいただきました。現在、コワーキング・レンタルスペースとしてご利用いただいています。ものづくりのイベントやワークショップ、商品開発のプロトタイプ制作、クラフトグッズづくりなどにも使っていただけます。

――地元との連携は重要なキーになると思いますが、どうでしょうか。

最初に改修した物件の「失敗」を反省材料に、目標としているのは「なるべく自治体の支援に頼らないプロジェクトにする」ということです。東伊豆町の空き家率は静岡県の平均よりも高いといわれていて、ここ稲取でも活用されていない家や建物はたくさんあります。

――空き物件をどう活用するかも問題ですね。シェアハウスや民泊などが考えられますが……。

稲取は昭和の初めに温泉が発見されて以来、温泉地・観光地として栄えてきた土地柄なので、古くからの旅館や民宿がたくさんあります。

民泊やシェアハウス、Airbnbに宿泊するお客さんと、温泉旅館に泊まるお客さんは客層として違うので、お客の取り合いというかたちにはなりません。素泊まりとか安い宿代でやってくるお客さんたちを呼び込んで、その人たちが稲取で飲食などの消費活動をしてもらい稲取の魅力を広げてくれる。そんな循環を作って、地域全体が利益を得るかたちにしていきたいですね。

――地域の側にもメリットがある方向にもっていきたいですね。

そうですね。僕は今後どこかで自分の持っているスキルを使ってなにかをしたい欲求を持った個人が訪れる町になってほしいと考えています。ふらっと一人で稲取に来て、地元の人たちとなんとなくつながって、稲取の魅力を感じて「この町で何かしたい」「もう一回訪れたい」と思ってもらえるように地域で起こっていることを伝えていきたい。

そしてゆくゆくは、移住とまではいかなくても、この町のプレイヤーの一員になってほしい。『EAST DOCK』でイベントやワークショップを開いたり、地域で新しい仕事を作るような、稲取にかかわりたい人を増やしていきたいと思います。

僕たちのNPOも、メンバーの半数以上は都会に住んでいます。そこで作った人脈で稲取に企業の研修を誘致したり、いろんな取り組みをしています。受け皿のかたちもたくさんあった方がいいですね。

――ちなみに、個人で来る人というのはどういうキャラクターを想定しているんですか?

フリーランスのクリエイターや、「これから実績を作りたい!」という人ですね。よく「スキマ産業」っていいますけど、稲取やこの周辺には「デカ過ぎるスキマ」しかないですから!(笑)。

――デカ過ぎるスキマ! これはパワーワードですね。私の場合はライターなので、「毎日記事を書いてアップすれば、3ヶ月間衣食住は保証します!」っていわれたらあっという間に稲取の関係人口に立候補しそうです。

地域の弱みとして情報発信が挙げられることが多くあるので、それはアリかもしれませんね。「観光」「温泉」「海」と、キーワード・ロケーションは揃っていますから、やりたいことがある人なら、どんな人でも入り込む余地はあります。『EAST DOCK』はそういう人たちのためにある場所だといってもいいかもしれません。

――需要もありそうなので、ライターなら「ライターン」というキャッチフレーズで募集すれば集まりそうです。カメラマンでもなんでもいけますね……。

大都市だと、「◯◯になりたい」って人はたくさんいるじゃないですか。つまりすでに埋まっている席を争って、大勢でひしめき合っている。でも地方では必要とされているし、席も空いているのに、なかなかそこに気がついていないんですよね。

――“必要とされている”というのも重要ですね。今後、荒武さんが目指していきたいことはなんでしょうか?

ひとつの地域にずっと住んでいると、その地域の良さにどうしても気づかなくなってしまう。新しく来た人に稲取を案内すると、どこを見ても「すごい!」と感動してくれます。僕も最初はそうでしたけど、その感覚は鈍っていく。

地域ごとの魅力を掘り起こして、守っていきたいものを可視化していかないと、本当に失われてしまうんじゃないか。だから、「それ大事ですよ~」ってアピールする人や場所、媒体をつくる、そんなことに取り組んでいきたいですね。

きっかけは些細なことでも、具体的な施策まで落とし込むのはなかなかできないことだと思います。「失敗」を経験して、そこで諦めるのではなくこの地域の未来を考えた本気の取り組みは今後地方にとって希望の光になるかもしれません。

※お試し住居ご予約希望の方は本記事の末文を必ずご確認ください。

移住を考えるときに、まず考えることのひとつが「住」。「移住」自体が居住環境を大きく変えることがひとつの目的になるだけに、移住先の居住環境がどうなのかは最も大きなファクターです。いくらいい仕事があっても、地域貢献できても、自分たちが普段暮らす住環境に納得できなければ、せっかく一大決心して移住しても長続きさせるのは難しいでしょう。

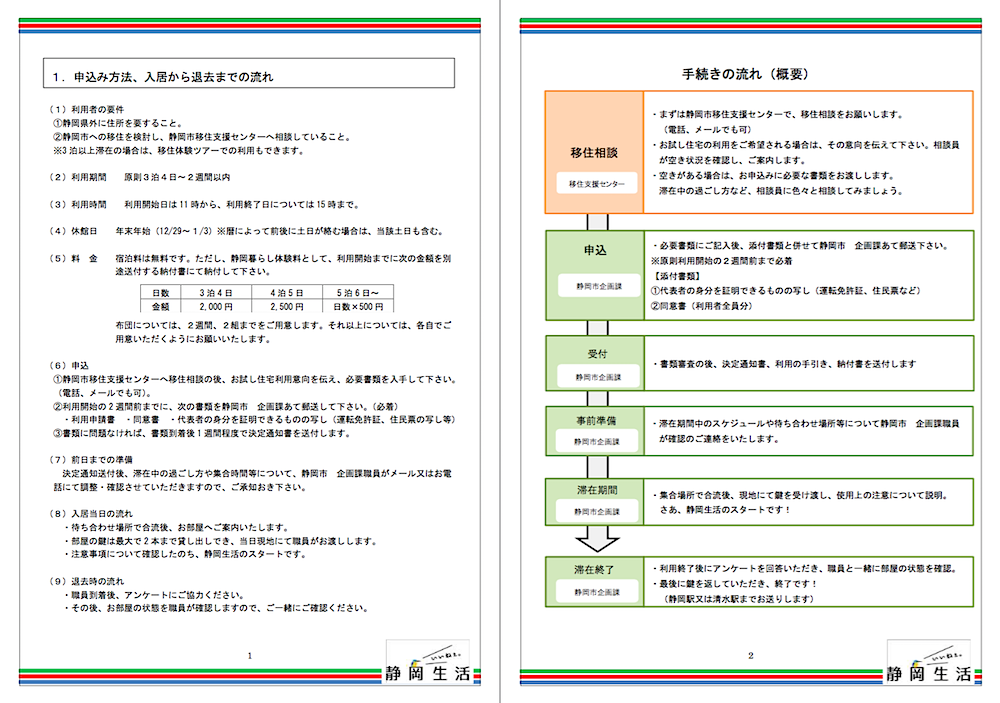

そんな想いに応えるために、静岡市が行っている取り組みが「静岡市お試し住宅」。市営住宅の一室を貸し出すものですが、なんと体験料は1日500円というから驚きです。

場所は、静岡市清水区船原。静岡鉄道の狐ヶ崎駅と桜橋駅のほぼ中間地点に位置する閑静な住宅街です。幹線道路の国道1号線からは距離があり、車の騒音などが気になることもありません。最寄りのバス停からは徒歩2分です。

徒歩圏内には公園が3つあり、目の前には小川が流れます。春には岸辺の桜が咲き、みごとな景色を楽しめるとか。

外見はオーソドックスな集合住宅。これなら、気負うことなく移住体験に臨むことができそうです。

間取りは広々3LDK! LDK(11.8畳)、和室(6畳)×2、洋室(7.5畳)にバス・トイレ別、ベランダもあります。

そして、やはり助かるのは充実した家具・家電。32型のテレビ、掃除機、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジなどの大型家電から炊飯器、電気ポット、ガスレンジ、フライパン・包丁、食器類、台所洗剤・スポンジなどのキッチンまわりも万全。ダイニングテーブルとイス4脚、ふとん2組(2組以上はレンタル業者を紹介)、自転車に駐車場1台分と、ふつうに生活を送るために必要なアイテムはほぼ完全に揃っているといえるでしょう。

さらに静岡市内のガイドブックなども完備。お試し住宅周辺の手作りマップもあり、サポートは万全です。

では、実際にこのお試し住宅を利用したのはどんな方なのでしょうか。静岡市企画課で移住コンシェルジュを務める亀山美佐子さん(2019年当時)によると、「静岡市への移住を決めたあとに、家を探すために利用される方が多いですよ」とのこと。

▲左:清水区役所・古澤相談員(2019年当時)、右:静岡市役所・亀山相談員(2019年当時)

お試し住宅の利用のためには、まずは「静岡市移住支援センター」、もしくは市役所の相談窓口(054-221-1022)での移住相談からスタート。直接訪れてもいいですし、電話やメールでの相談も受け付けています。

相談員に、お試し住宅を利用したいという希望を伝えてください。空き状況を確認し、入居可能であれば申し込みの書類を受け取ります。

申請手続きが完了したら、日程などの打ち合わせを経ていざお試し移住!はじめての静岡生活がスタートです。

お試し住宅利用中の行動はもちろん自由。ですが、「移住促進プログラム」として、利用者のニーズに合わせた「まち歩き案内」などのご用意もあります。

こちらを利用すれば、お試し移住の期間をより有効に過ごせるはず。

静岡への移住について興味がある方は、静岡市の移住促進ウェブサイト「いいねぇ。静岡生活」も要チェックです。

(文・写真=深水央)

静岡市移住支援センター

HP:https://www.furusatokaiki.net/consultation_counter/tokai/shizuoka-shi/

静岡市役所「相談窓口」

HP:https://shizuoka-seikatsu.jp/

TEL:054-221-1022

【お試し住居ご予約ご希望の方】

下記内容を記載の上、ijusoudan@city.shizuoka.lg.jp(静岡市企画課 移住相談窓口)までご連絡くださいませ。

①氏名

②ご連絡先(電話番号)

③現在お住まいの地域

④移住相談実施有無

⑤その他移住に関するご相談内容

※「お試し住宅」は事前に静岡市への移住相談が必須となっています。後日、静岡市移住相談員からご案内差し上げます。

伊豆下田の白浜海岸。駿河湾と相模湾に囲まれ、太平洋に面して「美しい海」には事欠かない伊豆でも、国道に面して砂浜が広がる白浜が随一という声も上がる、全国でも広く知られたビーチです。古くから景勝地として知られ、訪れる海水浴客、観光客も多い白浜には、ホテル、旅館、コテージ、貸別荘、民宿など大小さまざまな形態の宿泊施設が軒を連ねます。

そのなかでもひと際目を引く、黒を基調にしたシックな佇まいの民宿『勝五郎』。デザイン重視の新築物件かと思いきや、実はリノベーションというから驚きです。

手掛けたのは、一部上場企業で空間デザイナーとして腕を振るっていた経歴を持つ土屋尊司さん。お祖父さんが開業し、一度は廃業していた『勝五郎』を引き継ぐ形で、2018年6月に再オープンしました。

Uターン移住&転職、というチャレンジですが、土屋さんはこれまでのキャリアを生かして、二足、三足、いやそれ以上のわらじをはくユニークなワークスタイルで白浜での生活を楽しんでいます。

――もともと下田にお住まいだったんですね。

そうですね、高校まで下田に住んでいました。大学と大学院は三重、就職後は大阪で働き、転勤して福岡、それからまた大阪に戻り、そのあと下田に移住してきました。

学生時代や就職後はあまり下田にも帰ってこなくなり、『勝五郎』も祖母の高齢化を理由に廃業になりました。たまに帰省した時などに「だんだんここも、民宿から普通の家になっていくのかなあ」と思っていました。

▲『勝五郎』から眺める下田(白浜)の景色

――前職の「空間デザイナー」とは、どういうお仕事だったんでしょうか。

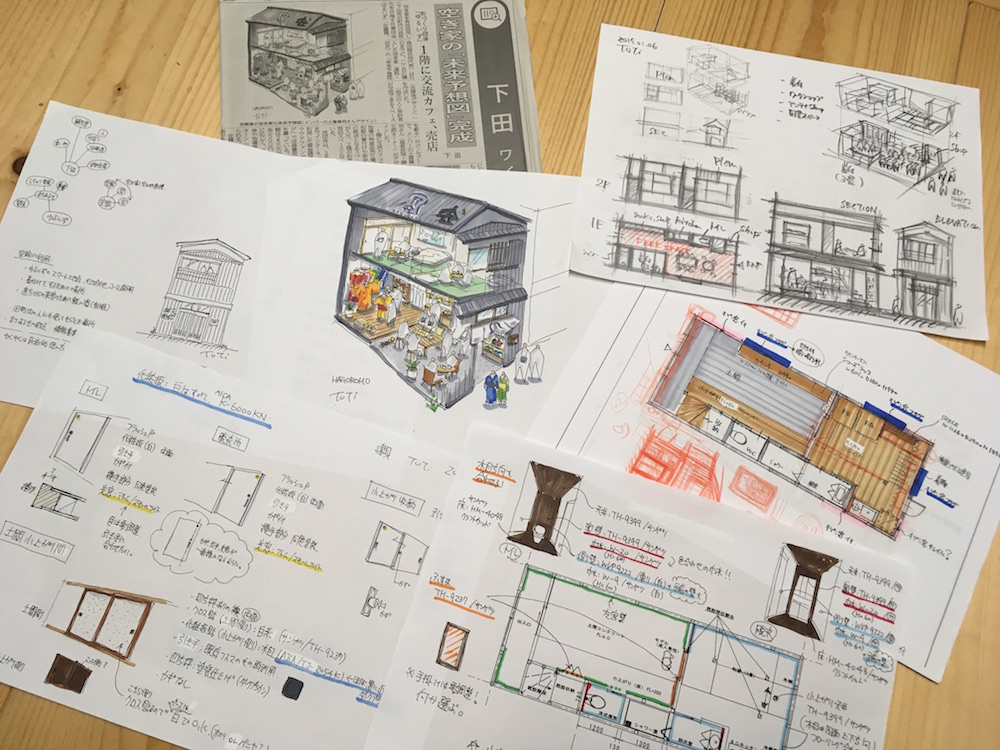

デパートやビル、空港など、商業施設の内装設計や展示会のイベントブースの設計ですね。クライアントの思いを形にするため、イメージ画を描いたり、CADを使って図面をつくったり。忙しいけれど、充実した仕事でした。

――大きなお仕事ですね。そこから実家の民宿の後を継ぐというのは、かなり大きな方向転換だったのでは?

確かにそうですが、全く違う業種なのである意味割り切って戻ってくることができたのは良かったと思います。サラリーマンとしての仕事も楽しんでいましたが、それだけに心機一転というかたちで民宿に取り組むことができました。でも、民宿を継ぎたいという話をしたときに、実は父には反対されたんですよ。

▲リノベーション前の『勝五郎』

――どうして反対されたのでしょうか?

この地域は、夏がシーズンの観光地なので民宿としての売上は夏に集中します。年間を通じてみると、これほど売上に凸凹があるのは安定した仕事とは言いづらいですしね。そこで、移住前に「これまでのキャリアを生かした仕事を副業としてやる」という話をして、父にも納得してもらい民宿を継ぐことができました。

――メインの民宿業に加え、移住後にこれまでの仕事を副業としてはじめることになったんですね。これまでというと、設計のお仕事でしょうか?

そうですね。以前勤めていた会社から、外注デザイナーとしての仕事をいただいています。昔の後輩とかから気軽に頼んでもらっています。こっちに住みながら東京や大阪などの仕事をしていますのでリモートワークですね。

そしてもうひとつはじめたことがあって、それが「イラスト」の仕事です。もともとは手帳の片隅に落書きみたいに描いてたんですが、妻から「それ、売れるんじゃない?」って言われまして、試しに『下田時計台フロント』さんで開催されていた「手作り市」というイベントに出店してみたんです。そこではポストカードを販売したのですが、このイラストを見た『下田時計台フロント』さんから「うちのも描いてくれないですか?」とお話いただいて、それがはじめてイラストの仕事になりました。

▲「手作り市」出店の様子

そこからイラストをSNSにもアップしていると『NanZ VILLAGE』にあるかき氷屋の『下田南豆製氷所』さんからもかき氷のイラストもご依頼いただくようになり、徐々に他からも依頼が入るようになりイラストが本格的に仕事になっていきました。

――すごい!ご縁でつながっていく感じが地方ならではですね。では現在は民宿と設計、そしてイラストと“複”業のスタイルですね。

ありがたいです。実はもうひとつありまして、これもたまたまの出会いからだったんですが、最近は看板なども作っています。DIY的なことが少しできたということもあり、デザインから実際の制作までやりました。依頼者には「DIY的なクオリティで大丈夫ですか?」と聞くほどだったんですが、実際納品してみると非常に満足していただけたのでよかったです。

▲手がけられた看板

――そこまで多種のお仕事があるとメインの民宿が忙しい時期とはバッティングしていない感じでしょうか?

そうですね、これまではちょうどかぶる仕事がなくて。なので、お断りせずに済んでいます。夏場は民宿が繁忙期のため、こちらからは営業をかけないようにしています。いざとなったら徹夜でなんとかしようかなと……(笑)。

――お仕事いただくのはうれしいですけど、そこのバランスは難しいですよね。

そうですね。これは前職の仕事で学んだんですが、「余裕と余白」ということが大切だなと感じています。前職で自分がキャパオーバーになっていた時に、上司の働き方を見て驚いたんです。上司の余裕のある状況判断と適切な指示で、仕事がスムーズに進んだことがあって、その当時は何でうまく仕事が進んだのかわからずの状態でしたが、その後自分に余裕をもたないと、いい仕事はできないとわかったんです。そして、余裕を持つには余白があることが必要。空いている時間に、できることをさばいていく。例えば今週もイラストの仕事を3件一気にもらって詰まっちゃったんですが、今なら「あ、これならスキマの時間に進めていけば終わるな」という余裕が持てます。自分のキャパを知ったうえで、いろんなことをやった方がいいと学びました。

▲『勝五郎』での交流の様子

――働き方のスタイルが見えてきた感じですね。下田での今後の目標はどんなものがあるでしょうか?

地域貢献につながることをしていきたいですね。僕自身この地域で育ったので、地域の人たちにも恩返しをしていきたい。白浜や下田に限定せず、伊豆全体でできることをみつけていきたいと思います。最近は地元で下田の旧町内にあるシェアスペース兼ゲストハウス『羽衣』のコンセプトスケッチとリノベーションアドバイザーというかたちで関わりました。地元に入り込むことでありがたいことにいろいろなご縁をいただきます。そこでも自身の現状を顧みて自分のペースで最大限のことを取り組んでいきたいです。

異業種への転身にはいろいろなハードルがあるかと思います。土屋さんの場合も例外ではなかったと思いますが、前職の経験やこれからの暮らしを考えた末に現在のかたちがあるのだと思いました。複業でパワーが分散するのではなく、メインである民宿『勝五郎』も片手間になるのではなく、それぞれ関わっている事からのインプットもあいまって、ますます進化していく場になっていくと思います。土屋さんが手がける数々のものにこれから注目していきたいです。

(文=深水央)

【温泉民宿 勝五郎】

http://katsugoro.com

〒415-0012

静岡県下田市白浜2189-1

TEL:0558-22-1937

MAIL:info@katsugoro.com

だれかに紹介したいお店…それは提供される商品の質はもちろん、中で関わっている“人”に魅力があるのではないか。そんな想いからこのシリーズではお店の中の人にフォーカスしつつ、お店を紹介していきます。

閑静な住宅街のあちこちに、個性あふれる小さなお店が点在している鷹匠地区。今回ご紹介する『和のピクルス専門店こうのもの』は、そんな鷹匠地区にあります。ドアを開けると、目に飛び込んでくるのは色とりどりのピクルスたち。これらのピクルスは、すべて静岡産の野菜や果物で作られています。すべてのレシピを考案しているのは、店長の瀧昌弘さん。「日本の伝統食品である“漬物”文化を、ピクルスを通じて広めたい」と語る瀧さんに、ピクルスに込められた思いをお伺いしました。

――ピクルスに使用している野菜や果物は、すべて静岡産なんですね。ということは、瀧さんも静岡ご出身なんでしょうか?

実は、僕が生まれたのは滋賀県で、小学4年生まで滋賀県で育ちました。その後、父の転勤のため、伊豆半島にある熱川に引っ越しました。引っ越しで一番びっくりしたのは、硫黄の香りです。正直あの匂いは衝撃でした。(笑)熱川で過ごした子ども時代は、毎日外で遊んでいました。夏になると、毎日海に入って。おかげで1年中真っ黒な子どもでした(笑)。

――楽しそうな子ども時代ですね。では、どういったきっかけで『こうのもの』を始められたのでしょうか?

高校卒業後、県内の大手スーパーに就職をしました。売り場を経て、漬物のバイヤーとして生産者さんと関わる仕事もしていました。そんなある日、会社が大手チェーン店に買収されました。新しい会社で仕事をしているうちに、「お客様第一主義で仕事ができているのか」「この仕事は自分でなくてもいいんじゃないか」など、疑問を抱くようになったんです。それと同時に漬物を作ることに興味が湧いてきました。そこで、2012年に、漬物の製造卸売会社である株式会社季咲亭に転職したんです。

――なるほど。「売る」から「作る」に興味が移ったんですね。でも、どうして漬物にそんなに惹かれたんでしょうか?

ご飯に梅干し、牛丼に生姜、おむすびにタクアンなど、和食と漬物は切っても切り離すことができない存在です。それなのに、今の日本の家庭では、漬物が食卓に上ることが減ってしまっている。このままいくと漬物業界は衰退していくだろうし、日本の食文化の中から漬物が姿を消してしまうのではないだろうか。そう真剣に考えるようになりました。「どうしたら漬物に興味を持ってもらえるか」「どうしたら漬物を食べるようになるか」を考えた末、「贈られたら食べるんじゃないか」と思いついたんです。そこで、贈りたくなるような漬物を作ろうと思い、2015年に立ち上げたのが『和ピクルス専門店 こうのもの』です。店名の「こうのもの=香の物」とは、お漬物のことです。日本の伝統食である漬物をより身近に楽しんでいただきたいと思い、昔ながらの漬物のいいところと洋風のピクルスのいいところを合わせて作っています。

――「こうのもの」の漬物は、どんな特徴がありますか?

使用しているのは、静岡県内で収穫された野菜や果物です。ほとんどの生産者さんが、バイヤー時代に知り合った方や、生産者さんからの紹介です。また、漬け汁に使う鰹節や昆布、お酢も地元の商店から購入しています。旬のものを使うこと、地のものを使うこと、そして、なるべく顔の見える関係から仕入れるよう心がけています。

また、親しい人や大切にしている人に「プレゼントしたい」と思っていただけるよう、色合いの美しさを重視したり、一人でも食べきれるくらいの量にするようにしています。

また、そのまま漬物として食べるだけでなく、料理の素材や調味料のひとつとしてもご利用できるよう、レシピカードを商品とともに入れたり、クックパッドでさまざまなレシピをご紹介しています。

――お客さんはどのような方が多いですか?

30代、40代の女性が多いですね。プレゼンントはもちろん、ご自宅でのご利用も多いようです。組み合わせできるパッケージもご用意していますので、最近ではお中元やお歳暮、内祝いなどのご利用のお客様も増えてきました。

――お店をしていて、楽しいことはありましたか? 逆に辛かったことはありますか?

お客様と直接お話しできるのが楽しいですね。漬物の使い方はもちろん、素材のこと、生産者さんのことを色々お伝えできるのはもちろん、お客様からの感想をお伺いできるのも勉強になります。

大変なことは、台風などの自然災害があった時ですね。見た目のカラフルさにこだわって作っているのですが、自然災害のため野菜が収穫できないと、漬物自体も作ることができません。

――今後やっていきたいこと、取り組みたいことなど、ありますか?

実は、2018年に鷹匠から車で30分ほど行った玉川という山間部に引っ越したんです。漬物に使う野菜の生産者さんが玉川地区に住んでいて、行き来し始めたのがきっかけでした。

これからは、『こうのもの』での仕事をやりながら、玉川での地域活動をはじめ、玉川だからこそできることに力を入れていきたいと思っています。

――静岡県内での移住ですね!玉川の魅力は、どんなところにありますか?

うーん、何もないところ、でしょうか。その何もなさが、年を重ねた今の自分に本当に心地よくて。夜空の星は綺麗ですし、玄関先でバーベキューをしても何も言われません。都会では、煙がくる!とか怒られてしまいますよね(笑)。近所の方におすそ分けをいただくことも多くて、自家製の干物やピクルスをお返ししたり、近所の皆さんとの交流を楽しませていただいています。

でも、これも自分が大人になったから楽しめるんだろうなぁと思います。静岡市内に住んでいた時は、周りになんでもあるとても便利な環境でした。でも、玉川での生活は不自由ばかり(笑)。でも、この不自由さが楽しんです。生活力が身につくし、色々工夫もする。玉川地区のおじさんたちは、自分たちでなんでもできるんですよ。本当に尊敬します!

ですので、今後は、こうした玉川での暮らしをもっと充実させたいし、玉川の地域のためになるようなことをしていきたいと考えています。

――素敵な暮らしですね。具体的には、どんなことをしていきたいと考えていますか?

そうですね。玉川地区には働く場所がないため、若者が静岡市内へ出てしまい高齢者ばかりとなっています。ですので、若者が働けるような場所を作り、玉川地区を元気にしていけたらと思っています。

日本固有の漬物文化の底上げのために作り上げた『こうのもの』。そこでの出会いから、玉川という土地に魅了され、新たな挑戦へと歩みはじめた瀧さん。その時々、自分の心に素直になり、やりたいことに、自然体に取り組んでいく。そんな生き方ができるのは、静岡という土地だからなのかもしれません。ぜひ『こうのもの』にも足を運んでいただき、これらのお話をうかがってお買い物を楽しんでみてください。

(文=市田里実、写真=窪田司)

【和ピクルス専門店こうのもの】

https://kounomono.jp/

静岡県静岡市葵区鷹匠3-8-15

TEL:080-4965-9090

営業時間:11時〜18時

定休日:水・木曜日

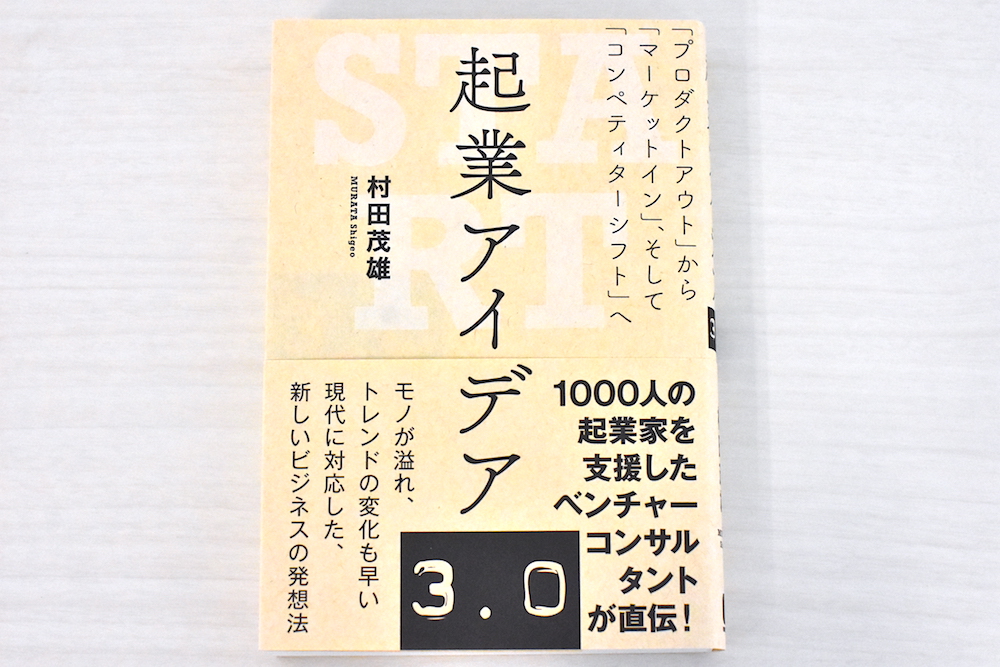

日経新聞に取り上げられるなど、神奈川県のスタートアップ界隈では広く知られている村田茂雄さん。東京に本社を置く企業の横浜オフィスに勤務し、ベンチャー企業の支援に奔走されています。そんな村田さんが住んでいるのは静岡市。静岡に移住し、天職といえる現在の仕事にたどり着くまでには、さわやかな笑顔の奥に秘めた強い意志と情熱がありました。

――村田さんは静岡から関東に通勤されていると伺いました。ご出身が静岡ですか?

いえ、私は神奈川生まれで、長野の信州大学を卒業して4年半は銀行で働いていました。その後、母が静岡で一人暮らしをしていたため静岡に引っ越して、静岡の金融機関に転職。そして5年前に現職で採用となり、今は静岡から横浜のオフィスに通っています。

――地元の金融機関からわざわざ通うことになる大手監査法人に転職されたのは、なぜでしょう?

「誰かのためになりたい」という想いがあり、銀行ならそれが実現できると考えて就職しました。しかし仕事にやりがいはあったのですが、金融機関での業務に限界を感じてしまったんです。

今はそうではないですが、当時の金融機関の融資というのは、過去の実績を何よりも重視します。社長が「これをやりたい」と言っても、現在から過去にさかのぼって不安要素があれば融資はできない。過去で判断すると、将来の可能性を見いだせても支援ができないことにジレンマを感じていました。その手堅さが金融機関を支えていますので悪いことではないのですが。

ただ、私はもっと会社の将来を応援していきたい、いいビジョンを描いていたら全力でサポートしたいと思ったんです。コンサルタントという職業ならそんな仕事ができると分かり、ご縁があって現職に転職することを決めました。

――さわやかな表情とは裏腹に熱い想いですね。お仕事の内容はどういったものなのでしょうか?

ざっくり言うと、神奈川県でチャレンジする経営者を応援するのが私のミッションです。今は特にベンチャーを中心にしています。ベンチャーというのは、今まで世の中になかった商品やサービスなどを生み出す会社こと。皆さん、前例も答えもないビジネスに、知恵を絞って挑んでいます。そこが本当にすごいと思っていて、私は彼らが成長できるようにあらゆる支援をしています。

――ベンチャーの支援は、知識や経験、人脈などあらゆる力を必要とされそうですね。村田さんはどんなことを大切にされていますか?

「答えは社長の中にしかない」と思っています。社長がどうしたいのかをしっかり把握して、現状とのギャップからロジカルに今のベストを探り、行動して、また考えて行動して、というサイクル、いわゆるPDCAを回しながら、社長と一緒に知恵を絞っています。何よりも社長の思いやビジョンが大切だと考えています。

――これまで何人くらいの方を支援されてきたのでしょうか?

金融機関のときから数えて15年で1,000人以上の経営者と接してきました。

――1,000人ですか、すごいですね。

経営者と言っても一人ひとり状況や想いが違って、同じ仕事はありません。ただ、15年の経験の中で、皆さんに共通してお役に立てそうな考え方などが分かってきました。それをもっと広くお伝えして、ひとりでも多くの人を応援したいと思い、つい先日、著書「起業アイデア3.0」(秀和システム)を出版したところです。

「起業のためには行動が大事」とよく言われますが、行動できない人はその人自身の問題よりも、そもそも自分のアイデアに問題があることが多いと思っています。チャレンジすることを躊躇されている方が、この本を読んで、ヒントを得て、一歩踏み出してもらえればと願っています。

――本という形なら、どこにいても多くの人に読んでもらえますね。

そうなんです。起業したいと思ったとき、住む場所や働く場所などによって、どうしても情報格差が生じますし、その情報格差によって事業の成長も変わってきます。起業を志す人は地方でもどこにでもいて、地域間で人の能力の質に差はないのに情報格差によって不利になるのはもったいない。そこをできる限り解消したいと思って本を書きました。

――コンサルタントという仕事のやりがいはどんなところでしょう?

ありきたりですが、やはりお客さんに喜んでもらえるとうれしいです。「村田さんのおかげで」と言ってもらえると、やっていて良かったなと改めて思います。また、ベンチャー支援について言えば、将来の世の中を変える可能性のある、でも現段階ではあまり日の目をみていない商品やサービスに価値を見出して支援していく、将来の可能性を信じてサポートすることにやりがいを感じます。

――静岡に住み、関東に通勤されることのメリットはありますか?

静岡から毎日、横浜や東京に行って仕事をすることは、私が望んでいる地域の情報格差をなくしていくことに繋がると思っていまして、その役割を意識して通勤しています。もちろん、出生地である神奈川県に思い入れもあります。

横浜や東京に通うのであれば静岡市はちょうど良いです。通勤はドアtoドアで1時間半くらい。同僚は毎日満員電車で同じ時間をかけて出勤していますが、私は静岡から新幹線ですので混まずに座れますし、車内で仕事をしたり本を読んだりして、移動時間も有効に活用しています。今の仕事が充実していて、仕事とプライベートの境目があまりなく、充実した生活を送っています。

私自身は、どこに住んでもいいと思っていまして、静岡市が生活拠点であることに満足しています。きっかけは、たまたま母が静岡にいて、妻の実家も静岡だから、ここにいますが、近所にすごく好きなラーメン屋やカレー屋があって、妻と頻繁に通っています。ここに住む理由はそれだけでも充分。自分なりの満足ポイントがあればいいと思うんです。人柄で言うと静岡の人はおっとりしているのも私には合っていていいですね。

――最後に、これからの目標を教えてください。

起業家界隈をもっともっと盛り上げて、チャレンジしやすい世の中にしたいと思っています。そのためには、行政の枠組みを越えて、例えば県や市が連携していくことも大切ですし、社会が寛容であってほしい。以前の日本は、一度失敗したら立ち直りにくい社会でしたが、最近はそうじゃなくなっていると感じます。一度就職した会社に定年までいるというモデルが崩れてきている中で、転職が前向きに捉えられて、失敗してもそれが評価される雰囲気も出ていました。

また、クラウドファンディングや無料や定額で使えるクラウドサービスも増えてきており、チャレンジしやすい環境が徐々にできてきていると思います。その環境をもっと作っていきたいです。

私はこの地に根付いて、これからも誰かのチャレンジを精一杯応援していくつもりです。

「たまたま静岡だった」という村田さんですが、静岡だからこその時間の使い方や考え方で、仕事の質は下げないまま、充実したワークライフバランスの様子を垣間見ることができました。

(文=佐々木恵美、写真=窪田司)

だれかに紹介したいお店…それは提供される商品の質はもちろん、中で関わっている“人”に魅力があるのではないか。そんな想いからこのシリーズではお店の中の人にフォーカスしつつ、お店を紹介していきます。

伊豆半島の南に位置し、伊豆諸島をはるかに望む港町・下田。それぞれの美しさを湛えた9つの海岸は、訪れる人々を飽きさせません。

歴史を紐解けば、「太平の眠りを覚ます」といわれたペリー率いるアメリカ艦隊と幕府のあいだで日米和親条約が結ばれ、日本で最初に世界に向けて開かれた港です。

現在では、金目鯛の水揚げ量が日本一という漁業の街としても知られます。

そんな自然と歴史にあふれる下田の街の一角に位置するのが、『NanZ VILLAGE』。白いタープと緑の芝生広場をカフェやマルシェ、かき氷店やハンバーガーショップ、コワーキングスペースが囲み、サーフカルチャーの薫りが漂うスペースです。

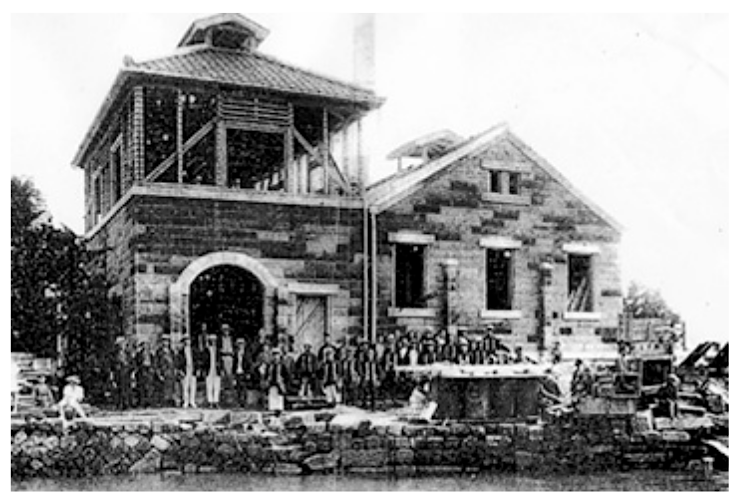

『NanZ VILLAGE』の「NanZ」は、「南豆」、つまり「南伊豆」を意味します。かつてこの下田を象徴する、ある建物があった場所だということですが……。『NanZ VILLAGE』を運営する(株)VILLAGE INCの梅田直樹さんにお話をうかがいました。

――もともとは、どんな建物があったんですか?

ここは、以前『南豆製氷』という氷の工場があった場所です。下田は昔から漁業の町で、冷蔵庫や冷凍庫を漁船に積めない時代は港から氷を積んでいって、獲れた魚を冷やして帰ってくる。そのために、1923年(大正12年)に地元の人たちがお金を出し合って建てた工場でした。

その役目を終えてからも地元のシンボルとして愛されていましたが、耐震工事に費用が必要だったり、東日本大震災の後には近隣の方から倒壊の危険性を指摘されたりして、2014年に取り壊されました。その後ご縁があって、2015年から今の形での営業を始めています。

――夜の写真も撮らせていただきましたが、すばらしい雰囲気ですね。

いい雰囲気過ぎて、若干街の中では浮いてるかもしれない(笑)。今現在、来てくれるお客さんの多くは観光客や海外の方など、街の外からですね。地元の方は3割くらいでしょうか。人口もやや減っているので、夜出歩く習慣や文化も少しずつ薄れているかもしれないですね。

いずれは地域に溶け込んでいきたいですが、10年くらいの長いスパンで考えています。

――「地域密着」って簡単に言いますけど、新しいものを受け入れるのは難しいことですね。

ある種、そこは無理しないようにしています。僕も隣の街に行ったらヨソ者ですし、知らない人や外国から来た人が突然隣に来たら「何だろう」って思いますから。

下田は古い街なので、いろんなコミュニティがあるんですよ。僕は父親の代から下田に住んでいて、もう70年になるんですが、それでも「地元ではない」という感覚はあります。伝統のあるお祭りを続けていたり、地元のコミュニティにもいいところはたくさんありますけどね。

――やはり、「人」のところでは苦労があったんでしょうか。

あえていえばそうですが、今はあまり感じてないですね。僕がただここで頑張っていてもいきなりお客さんは増えないですから、だったら新しいつながりを作ろうと思うようになりましたから。

ずっと家業の板金業をやってきて、42歳のときに一気に新しいことを始めました。若いころは東京に出ようって思ってたんですが、父親が倒れて自宅介護の状態になってしまって。それで父の仕事を継いで、ずっと下田にいました。外に出たことがないんで、ヨソをまったく知らないんですよ。でも、そんな自分を変えたいと思って。

その頃ちょうど長男は高校受験の時期で、奥さんからは相当いろいろ言われました。そこで立場が逆転して、今は家のことも何でもやってます(笑)。

――人生が落ち着いてくると、普通はなかなか新しいチャレンジはできないですよね。

僕は今47歳ですが、僕より上の世代になるとそれこそ安定した人生になりますし、なかなか新しいことをやろうと思わないんですよ。僕自身は40代で大きな方向転換をしたんですが、やっぱり上の世代よりも若い世代、次に来る人たちと何かやってる方が楽しい。

とはいえ、30代となると普通は仕事にも脂がのってくる、結婚して子どももできるわけで、周りもみんなそうじゃないですか。意外と身動きが取れなくなる。そんなときに、彼らから見て上の世代にあたる僕たちが楽しそうにしていれば、もっと動きやすくなるのかなって思ってます。上の年代の人たちに、「いいじゃないですか、やらせておけば~」って言いながら、若い人たちが自由にチャレンジできる空気を作るのが僕たちの役目ですよ。

若い世代の人たちは見えているものも違うし、新しい価値観に出会うこともできる。人間は動物だから変化を嫌うものですけど、どうせ人生は1回しかないんだから、変化を楽しんでほしい。人生のサイクルって早いじゃないですか。

――梅田さんご自身の、次のチャレンジは何でしょうか。

いま、『NanZ VILLAGE』の仕事をしながら、株式会社LIFULLが運営している「Living Anywhere Commons」のコミュニティマネージャーをやっています。ここ『NanZ VILLAGE』がワークエリアとコミュニティエリア、稲生沢川の対岸に船員さんの寮だった建物を改装したレジデンススペースとして、滞在しながら仕事や交流できる、「ワーケーション」を楽しむ仕組みです。

やってることは今までとあまり変わらないんですよね。何かイベントやりたいという人がいれば調整したり弾除けになったり、行政に提案したり。僕自身、もともと誰かと誰かを紹介するのがすごく好きで、「この人とこの人が会ったらすごく楽しそう!」という思い付きを実現させるのが好きで。だから、今それをできていてすごく楽しいです。

「静岡移住計画」もそうですけど、表に出ていることの裏で動いている人たちってたくさんいるじゃないですか。そんな人たちの動きを見ながら自分も動いていく。

「ワーケーション」っていわれても、地元の人はイメージできないわけですよ。「県外の会社が来て何かやってるけど、どうせそのうちいなくなるんだろ」って言われる。

でも、会社がいる間は街にお金が落ちますし、「もし会社がいなくなっても、何があっても僕はいますよ。だから、僕だけ信用してください」って話をしています。

すると、みんな「しょうがねえなあ」って動いてくれる(笑)。もちろん、僕も間違うことはたくさんあるし、裏でボロボロに言われてることもあるし、でも面白いなって。

――いろいろ言われて、頭にくることもあるんじゃないですか。

最初はありましたよ。30代だったら「なんだこの野郎!」ってなってたかもしれない。でも、いい歳なので「自分の伝え方が下手なんだな」って思えるようになりました。誰でも毎日気分は変わるし、うまくいかないことがあるのも当然じゃないですか。

ワーケーションにしても移住や観光にしても、人がたくさん来ることで何かが生まれるという期待はあります。それは形のないもので、でも今はハッキリとした形のない仕事って多くなってきてると思うんですよね。

でも、売上とか利益とかしっかりした数字の裏付けがないと、その上に明かりはつけられない。だから、ちょっとずつ裏で調整しながら灯りを灯し続ける。『NanZ VILLAGE』 をそんな場所にしていきたいですね。

表向きとしては“勢い”が先行しているように見えている方もいるかもしれませんが、その裏では梅田さんの細やかな地元とのコミュニケーションがあってこその出来た場なのだと思います。もちろん根底にある“楽しむ”という軸はブラさずに未来を見据えている姿は、下田のこれからを変えていくものになるのかもしれません。

(文・写真=深水央)

【NanZ VILLAGE】

http://nanz.villageinc.jp/

静岡県下田市1-6-18

TEL:0558-36-4318

営業時間:11時〜22時

定休日:各店舗による